本記事のテーマでもある「いかのおすし」とは防犯標語です。

具体的には、不審者に遭遇したときの子どもの行動指針を示しています。

これは、東京都教育委員会で生活指導の担当であった若林彰氏(有明教育芸術短期大学学長)によって、2004年(平成16年)に考案されました(参考:いかのおすし誕生裏話)。

私自身、「いかのおすし」という文言を見て、最初はその意味がわかりませんでしたが、説明を聞いて妙に納得したのを覚えています。

もし、あなたのお子さんが登下校の際に不審者に声を掛けられたら…

そんなこと、考えたくもない!

はたしてそのとき、あなたのお子さんは適切な行動をとれるでしょうか?

万が一の時に備えて、『いかのおすし』の意味を親子で話し合っておきましょう!

【記事作成:ヤットキ】

- 選手歴15年、4級審判歴約20年以上

- U-12サッカークラブの監督

- 大のCASIO好き!

子どもの防犯意識アップ!「いかのおすし」の意味と覚え方をわかりやすく解説

小学生年代は、不審者に遭遇するリスクが急激に高まります。

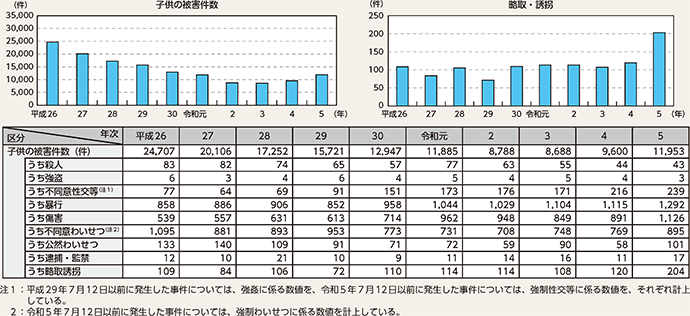

令和6年版の警察白書によると、平成26年~令和5年における13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数は次のような結果になったことが発表されました

13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の認知件数(以下「子供の被害件数」という。)は、図表2-23のとおりである。同図表に掲げる罪種のうち、認知件数に占める子供の被害件数の割合が最も高い罪種は略取誘拐であり、令和5年中は38.8%(認知件数526件のうち204件)であった。

引用・出典:令和6年版警察白書

この白書によると、13歳未満の子どもの被害総件数は平成26年から令和3年までは減少傾向にあったものの、令和4年からは再び増加しつつあります。

さらに、罪種のなかで最も割合の高い略取・誘拐(相手の意思に反して従前の生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配下に置くこと)は、令和4年(120件)から令和5年(204件)にかけて1.7倍に急増しているのが特徴的です。

しかもこの結果は、あくまで捜査機関が認知した犯罪件数であり、実際にはさらに多くの犯罪が発生している可能性もあります。

「いかのおすし」の意味を親子で話し合い、防犯意識を高める必要性が年々重要になっていると言えるでしょう。

いかのおすしはいつから広まった?

防犯標語である「いかのおすし」が生まれた背景には、平成13年~15年にかけて連続して発生した小学生の誘拐や殺傷事件がありました。

ユーモラスでインパクトのある響きとその意味が話題となり、現在では各種メディアやポスターなどに掲載されて啓蒙活動に活用されています。

具体的には、警視庁が主導となり、「いか・の・お・す・し」の頭文字に行動指針を当てはめる形で子ども向けの防犯標語となりました。

これは、子どもが「いかのおすし」の意味をすぐに覚えられて、いざという時に行動できるように防犯の意識向上を目的としたものです。

いかのおすし:現在の活用状況と今後

防犯教室や地域の見守り活動などを通じて、学校現場や家庭でもこの標語が使われるようになりました。

現在では、幼稚園・保育園〜小学校の教育現場で、全国に広く浸透しています。

「いかのおすし」の意味を一度教えただけで終わらせず、定期的な反復指導が必要です。

日常会話や授業中の会話で繰り返すことが望まれています。

教育現場での定番教材

「いかのおすし」の意味を拡げる啓蒙活動は、警察による出張授業(防犯教室)や地域イベントでも積極的に行われています。

また、絵本、ポスター、紙芝居、YouTube動画などの視覚教材も充実しており、子どもたちが楽しく学べる工夫がされています。

地域の見守り活動とも連動

見守り隊やパトロール活動の際にも「いかのおすし」の啓発が行われているだけでなく、町内掲示板、地域だより、学校だよりなどでも継続して紹介されています。

スマートフォン・デジタル時代との融合

自治体やNPOが「いかのおすし」をモチーフにしたアニメ動画やスマホアプリが数多く発表されており、子どもたちの生活に近いメディアで浸透が進んでいます。

「いかのおすし」を心がける | 意味をおぼえやすい歌

では、「いかのおすし」とは具体的にどんな意味なのでしょうか?

- いか:(知らない人について)いかない

- の:(知らない人の車に)のらない

- お:(怖いときは)おおごえを出す

- す:(怖いと思ったら)すぐ逃げる

- し:(おとなに)しらせる

上のリンクから警視庁の子供のための防犯対策サイトに飛べるので、ぜひチェックしてみてください。

また、のように歌で覚えるのも一つの手です!

基本的には、「ついていかない」「逃げる」「大声を出す」といったところでしょうか。

ちなみに私はジュニアサッカーチームの監督をしており、幼稚園から小学生までの生徒さんが在籍しています。

子供達には、「いざとなったら人がいる方に逃げろ」と口酸っぱくなるほど伝えています。

コンビニでもファミレスでもどこでもいいので、全力で駆け込むポイントをあらかじめ決めておくのがいいかもしれませんね。

登下校の時間帯(8時台、15時台~17時台)に注意!

不審者は、小学校低学年を中心に幅広い年齢層の子供に言葉巧みに近づいてきます。

「声掛け事案」は、登校時の8時台と下校時の15時台~17時台に集中しています(警視庁による平成18年のデータ)。

「声掛け事案」は、小学校低学年を中心に幅広い年齢層の子どもに対して「道案内してあげる」、「家まで送ってあげる」などと言葉巧みに接近してくるもので、略取・誘拐や性犯罪等の重大な犯罪の前兆事案となるものもあります。

引用:警視庁ホームページ

平成18年中、警視庁管内において発生した声掛け事案のうち、学校への行き帰りをねらったものが全体の45.9%を占め、多くが登校時である8時台及び下校時である15時台から17時台に集中して発生しています。

子供が安心して登下校できる環境整備こそが保護者の義務といえます。

そこでの記事では、防犯意識が高い保護者の方に向けて、子供の登下校時に役立つ見守りGPSデバイスを紹介しています。

関連記事 ≫迷子防止や安全確認のためのGPSデバイス

とはいえ、保護者の意識が高いだけでは不十分です。

より効果的な防犯のためには、子供自身の危機管理意識も高めておくことが必要です。

そこで、上記でお伝えした「いかのおすし」の出番です!家族でその意味をしっかり確認しておきましょう!

さらに、次項で紹介する防犯ブザーを用意しておくと、子供の防犯がより効果的になります。

防犯ブザー・GPSキーホルダーなどのグッズと活用方法

子供の見守りグッズといえば、防犯ブザー・GPSキーホルダーです。

どちらも簡単操作で効果抜群なので常に身に付けさせておくと、子供の防犯がより効果的になります。

これらの使用に際しては、事前に親子でしっかりと話し合っておきましょう。

防犯ブザーのチェックポイント

子供用の防犯ブザーは、万が一の時に子供が周囲に危険を知らせ、身を守るための大切なアイテム!

最近では入学式など学校から配布されることもありますが、それとは別にもう一つ持っておいた方が安心です。

その際、一つは不審者を牽制するためにランドセルにぶら下げておき、もう一つは、いつでも取り出せる場所に忍ばせておくのがいいかもしれません。

また、不審者に遭遇するおそれがあるのは子どもだけとは限りません。そのため、自分のパートナーや高齢者に渡しておくと安心ですよ。

それでは、防犯ブザー選ぶ際のポイントを確認してみましょう。

音量を確認する

危険を周囲に知らせるためには、十分な音量が必要です。一般的に85dB(デシベル)以上、できれば90dB以上の音が出るものを選びましょう。

- 85dB:救急車のサイレン(前方20m)、電車のガード下くらいの音量

- 90dB:犬の鳴き声(正面5m)、騒々しい工場内くらいの音量

公益財団法人 全国防犯協会連合会(全防連)が推奨する「優良防犯ブザー」は、85dB以上の音量基準などを満たしているので、選ぶ際の目安になります。

パッケージに推奨マークが付いているか確認してみましょう。

操作方法を確認する

力が弱い低学年の子には、軽い力で操作できるものがおすすめです。

操作方法には主に以下のタイプがあります。

- ■ ひも(ストラップ)引き抜き式

-

ひもを引っ張ると音が鳴ります。

ランドセルなどに付けたまま操作しやすいですが、何かに引っかかって誤って鳴ってしまう可能性もあります。

ピンが本体から完全に抜けるタイプと、抜けないタイプ(紛失防止)があります。

- ■ 押しボタン式

-

ボタンを押している間だけ鳴るタイプや、一度押すと鳴り続けるタイプがあります。

操作は簡単ですが、カバンの中などで誤って押してしまう可能性も考慮しましょう。

電池を確認する

- ■ 電池の種類

-

単4電池、単5電池、ボタン電池(CR2032など)が一般的です。入手しやすく、交換しやすい種類の電池を使っているか確認しましょう。

- ■ 電池交換のしやすさ

-

保護者が簡単に電池交換できる構造かどうかもチェックポイントです。

- ■ 電池残量お知らせ機能

-

電池が少なくなるとランプなどで知らせてくれる機能があると、いざという時の電池切れを防ぎやすくなります。

防犯ブザーは持っているだけでは意味がありません。

「どんな時に」「どのように使うのか」を親子でしっかり話し合い、防犯ブザーを押す練習やブザーの動作チェックをお忘れなく!

子供の防犯リテラシーを高めたうえで必要なグッズを持たせることは、これ以上ない見守り対策です。

見守りGPSのチェックポイント

あの子、今どこだろう?ちゃんと家に着いたのかな…

最近のIoT技術の発展は目を見張るものがあります。

そのなかでも、子供の防犯に効果を発揮するのがGPSデバイスです。

今、最も注目されているのは、ランドセルに付けられるキーホルダー型子供用GPSです。

いわゆる『見守りGPSデバイス』と呼ばれているもので、機能は主に次の3つです。

- 位置情報を保護者に発信

- SOS信号の発・受信

- 登録スポットへの出入りチェック

人気のあるデバイスには次のようなものがあります。

✔ 契約期間の縛りなし

✔ 携帯禁止と言われたらコクヨのGPS

これら見守りデバイスの詳細は次の記事をご覧ください。

関連記事 ≫迷子防止や安全確認のためのGPSデバイス

まとめ)【いかのおすし】の意味と子どもの防犯対策

以上、『いかのおすしの意味と子どもの防犯対策』と題して、親と子供の防犯対策についてお伝えしました。

お子さんが怖い出来事に会ってしまっても、それを思い出したくなくて自分から言い出せないこともあるかもしれません。

帰宅後のお子さんの様子がいつもと違うようであれば、どうぞさりげなく声をかけてあげてください。

それではまた、次の記事でお会いしましょう!

コメントはお気軽にどうぞ!