別シートのセルにデータを自動で入力する方法って、初心者の頃は難しく思えますよね。

たとえば、スプレッドシートの別シートへの自動反映をマスターすれば、面倒な手動更新から解放され、データの整合性を簡単に保てます。

この考え方はExcelにも応用できるので、ぜひともマスターしておきたいところです。

- スプレッドシートの別シートへの自動反映の基本的な仕組み

- 自動反映がうまくいかないときの対処法

ありがちなのは、複数シートのデータを毎回コピーしていて、「どれが最新かわからない…」と混乱してしまうことです。

しかし、自動反映を導入すれば、作業が一瞬で済んで正確な資料が作れます。

スプレッドシートの別シートへの自動反映を活用すれば、あなたの作業もぐっと効率化できますよ。

- 大手通信企業の元SE

- 携わったSNSは約100件

- 業界歴15年のWeb解析士

- Google Analytics認定資格

スプレッドシートにおける別シートへの自動反映 | 全体像

別シートへの自動反映は、同一ファイルから自動反映するならセル参照、別ファイルから自動反映するならIMPORTRANGE関数を使うのが王道です。

- 同一ファイルから自動反映:セル参照

- 別ファイルから自動反映:

IMPORTRANGE関数

まずは「どこからどのデータを引くか」を整理しておきましょう。

そして基本の型を押さえたうえで、ARRAYFORMULA関数などを組み合わせるとさらに便利に使えます。

とはいえ、いきなりあれこれ詰め込むと嫌になってくるので、まずはデータを自動反映する基本の考え方から説明します。

自動反映の考え方

同じスプレッドシート内では、セル参照 (=Sheet1!A1) や ARRAYFORMULA関数を使うだけでリアルタイムに反映されます。処理も軽く、アクセス権限の設定も不要です。

一方、別ファイル(別スプレッドシート)を連携させたい場合は、たとえば、IMPORTRANGE("URL","シート名!A1:B10") のように使用します。

IMPORTRANGE関数を使用する場合は初回のみ「アクセスを許可」の操作が必要です。

データを共有・統合したいチームや、部署ごとの管理データを一元化したい場合に便利です。

パソコンの世界ではIMPORT=読み込む、RANGE=範囲という意味です。これを組み合わせたのがIMPORTRANGEを考えればわかりやすいと思います。

権限設計(閲覧・編集)と更新タイミングの整理

自動反映を安定運用するには「誰が閲覧でき、誰が編集できるか」を設計しておくことが欠かせません。IMPORTRANGE で別ブックを参照する場合、アクセス権がないと #REF! エラーになります。

また、Googleスプレッドシートは一定間隔で自動更新されますが、厳密なタイミング指定はできません。常に最新データを反映させたい場合は、更新元を開くか、セルを一度編集して再計算を促す方法が有効です。

この“権限”と“更新タイミング”を正しく理解しておくことで、予期せぬエラーを防ぎ、チームで安心して運用できます。

とはいえ、いきなり閲覧・編集のことまで考えるのは酷なので、まずは自動反映の考え方の基礎をしっかりマスターしましょう。

スプレッドシートを別シートに自動反映するやり方:基礎と応用

スプレッドシートを別シートに自動反映する方法には【基礎編】と【応用編】があります。

どちらも同一ファイル内の別シートをセル参照するものですが、基礎編として単体のセルを参照するものと、応用編として行と列をまとめて自動反映するものがあります。

難しそうに見えますが、はじめの一歩で詰まりがちな「シート名の書き方」「! の位置」を押さえれば、つまずきは大幅に減らせます。

【基礎編】同一ファイル内の別シートに自動反映する方法

同一のスプレッドシートファイル内のデータを別シートに自動反映する方法のキモは「シート名の書き方」と「! 」です。

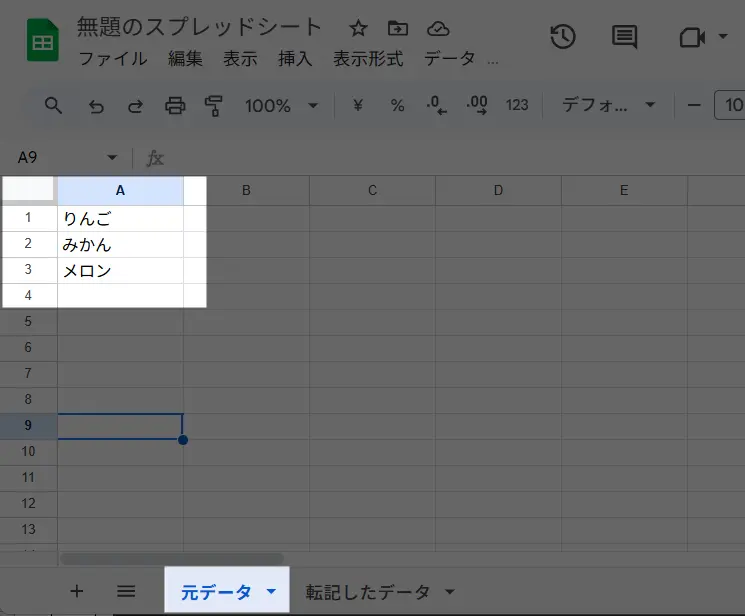

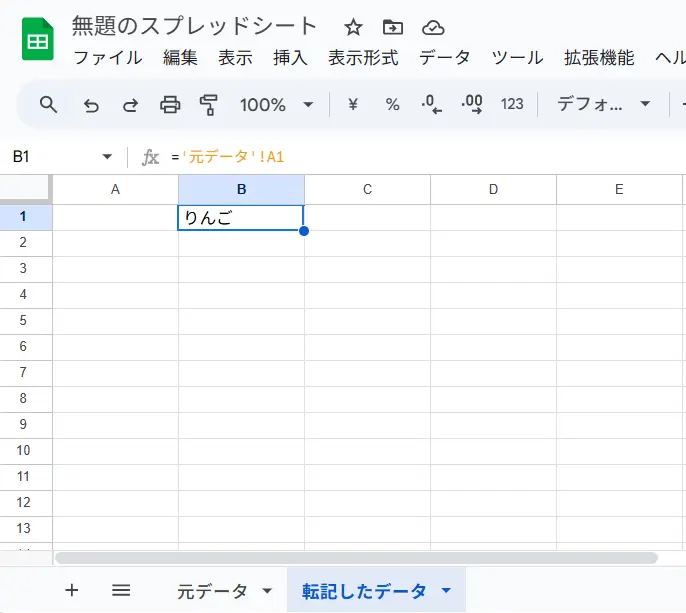

たとえば、下図のような場合で説明します。

「元データ」シートのA1~3セルのデータを自動反映します。

自動反映する先は、「転記したデータ」シートのB1~3セルです。

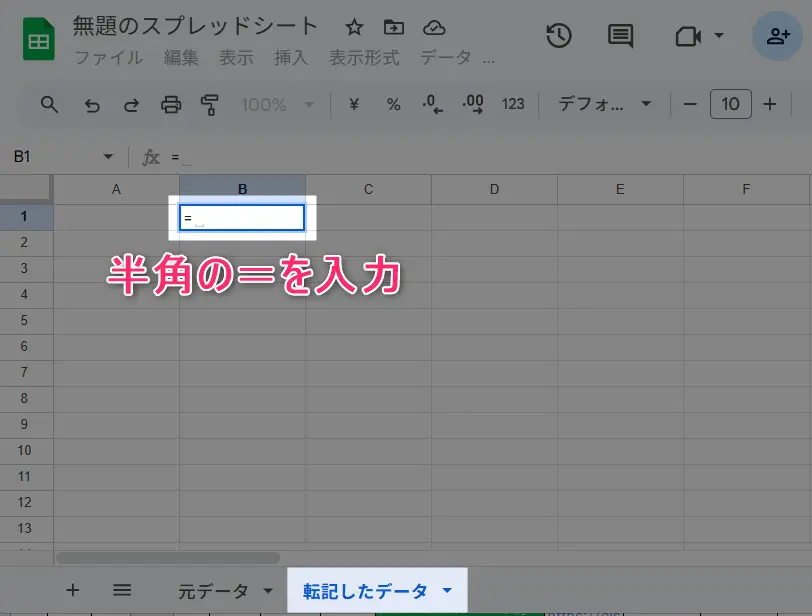

これを実現するにはまず、反映先である「転記したデータ」シートのB1を選択します。

そしてそこに半角の=を入力してください。

Excelやスプレッドシートにおいて、セル内の=は次のような意味があります。

- 計算の指示

- 他のセルの値や結果を参照

今回の場合は、他のセルの値や結果を参照を意味しています。

つまり、「今から転記したデータシートのB1セルで他のセルの値や結果を参照しますよ」とスプレッドシートに伝えているわけです。

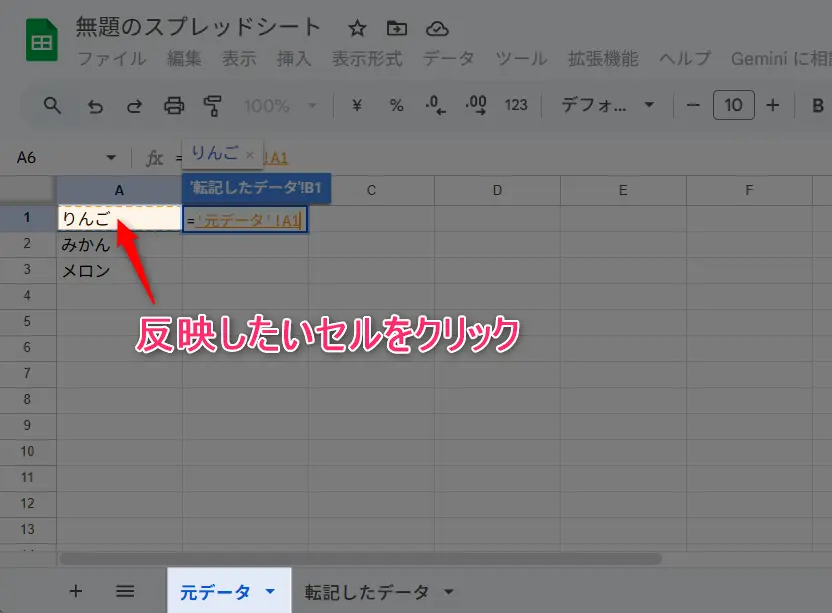

そして元データシートの参照元セルであるA1をクリックして、Enterキーを押しましょう。

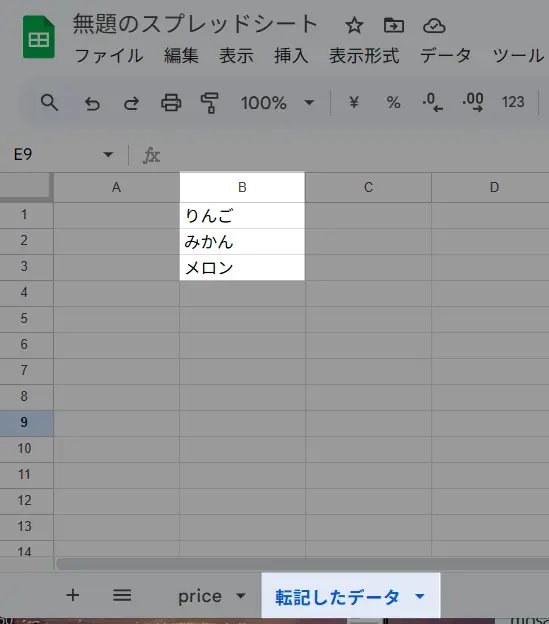

すると、転記したデータシートが表示され、下図のように自動反映されています。

上記の手順を動画にしてみましたのでご参考にどうぞ。

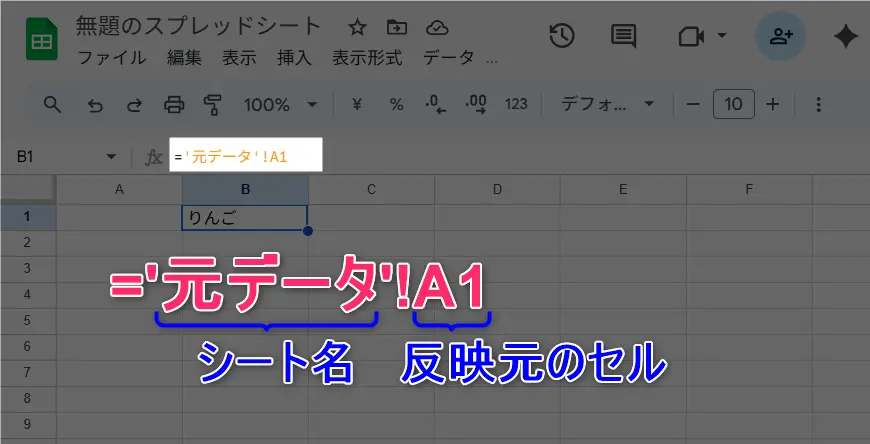

ここで、転記したデータシートのB1セルにカーソルを合わせてください。

そして数式バーを見てみましょう。ここには、上記の操作でB1セルに自動生成された計算式が表示されています。

='元データ'!A1

この数式の意味は、元データはシート名、!が「同一ファイルク内にある他のワークシート参照」、A1は参照先のセルです。

ちなみに、シート名の前後にシングルクォーテーション’が付いていますが、これは日本語などの全角文字が1文字でも含んでいるシート名の指定に使います。

つまり、='元データ'!A1は、「同一ファイルの元データシートにあるA1セルを参照してください」という意味なんです。

そして忘れがちなのは、前述のシングルクォーテーション’です。

日本語などの全角文字がシート名に1文字でも含まれている場合は、その前後を’で囲むことを忘れないでください。

【応用編1】ARRAYFORMULA関数を用いて自動反映する

上記の【基礎編】では、セルに一つずつ数式を入力してスプレッドシート内にある別シートのデータを自動反映させる方法をお伝えしました。

しかし、自動反映先のセルが数百個以上もあるような場合、スプレッドシートの処理が遅くなってしまいます。

そんな場合は、ARRAYFORMULA関数を使いましょう。社内共有などで同一ファイルを使う場合、この方法が最も軽く安定しています。

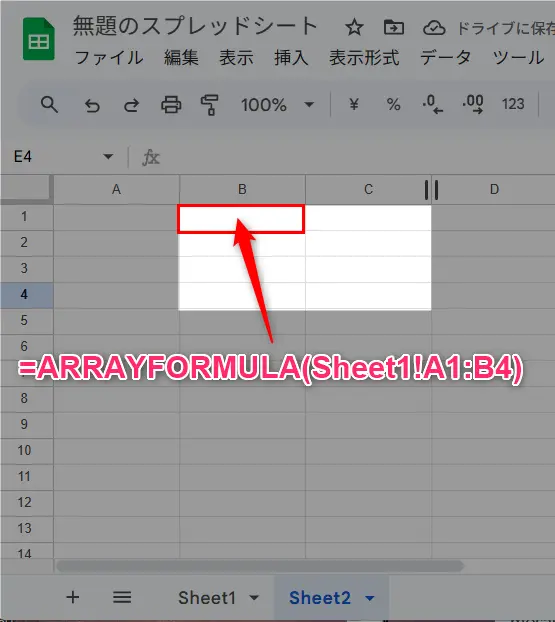

たとえば、以下のように記述します。

=ARRAYFORMULA(Sheet1!A1:D100)

これでA1セルからD100セルまでの範囲が常にリアルタイムで別シートに自動反映されるようになります。

といってもイメージがわかないと思うので、わかりやすく説明します。

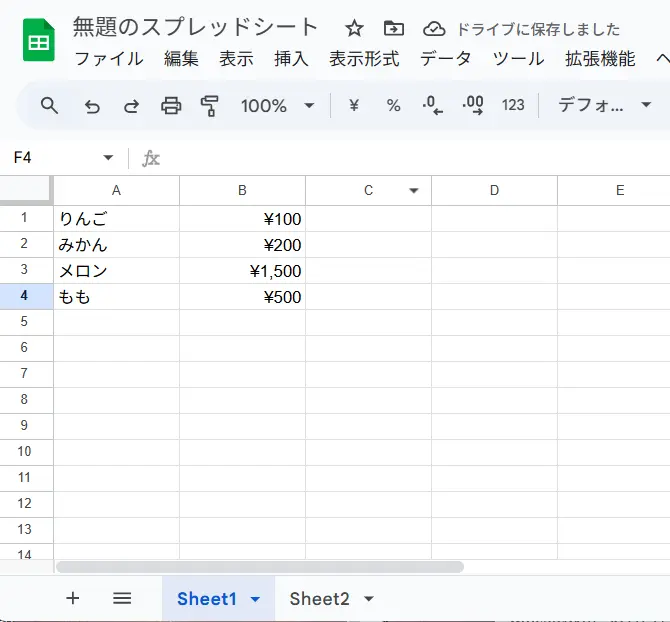

サンプルとして、Sheet1のデータを・・・

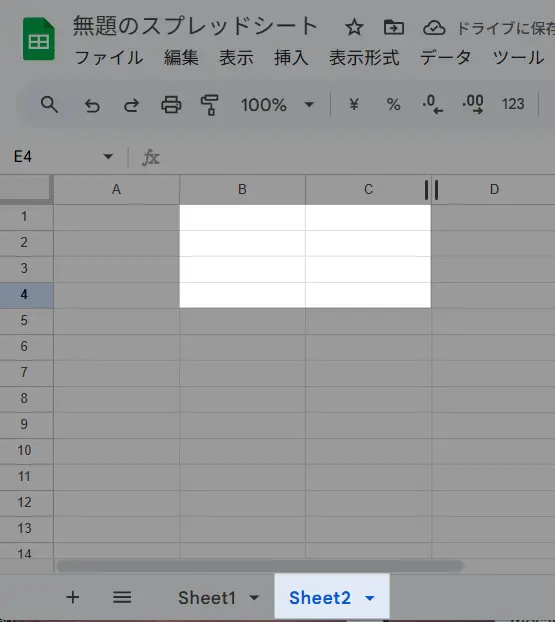

Sheet2のB1~C4セルに自動反映させてみます。

やり方はとても簡単です。

自動反映先の一番左上のセルに以下の数式を入力するだけ!今回の場合は、B1セルに=ARRAYFORMULA(Sheet1!A1:B4)と入力すればいいだけです。

B2~B4セル、C1~C4セルには関数を入れる必要はありません。

これだけで、関数を入力していないB2~B4セル、C1~C4にも自動反映されます。

この仕組みを説明します。

ARRAYFORMULA関数は、連続したセル範囲(配列と呼ばれています)をコピーする機能があります。

つまり、=ARRAYFORMULA(Sheet1!A1:B4)とは、「Sheet1シートのA1~B4セル領域をコピーしなさい」という意味です。

これにより、コピーされたSheet1シートのA1~B4の塊を、=の付いたSheet2シートのB1セルにそのまま貼り付けられます。

4行2列の塊(A1~B4セル)をそのままコピーするので、コピー先の先頭セルさえ指定すればあとは関数を入れていないセルにもデータが自動反映されるというわけです。

【応用編2】別ファイルのスプレッドシートから自動反映(IMPORTRANGE関数)

異なるスプレッドシート間でデータを反映したい場合は、IMPORTRANGE関数を使います。

この関数を使うと、別のスプレッドシートから指定範囲を自動的に取り込めます。

- 初回だけ「アクセスを許可」を押す(権限エラーの予防に必須)

- 取り込み:

=IMPORTRANGE("URL","シート名!A1:D")

例えば、以下のように記述します。

先ほど、ARRAYFORMULA関数で勉強した方なら、以下のIMPORTRANGE関数の書き方も理解できると思います。

=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/XXXXXXXXXXXX/edit", "シート名!A1:D")

✅ ポイント

- 「URL」は反映元スプレッドシートのアドレスをそのまま貼り付け。

- 「シート名!範囲」は引用符で囲む必要があります。例:”売上表!A1:E100″

- 権限がないと #REF! エラーになるため、必ず共有設定を確認しましょう。

なお、初めて入力する際には「アクセスを許可しますか?」というメッセージが表示されるので、「許可」をクリックすれば連携が完了します。

これで元データが更新されるたびに、自動的に反映先にも最新情報が表示されます。

スプレッドシートで別シートを自動反映 | 落とし穴と実務Tips

スプレッドシートの自動反映はとても便利ですが、設定や運用を誤ると「データが更新されない」「#REF!エラーが出る」「動作が重くなる」といった問題が起こります。

特に、業務で複数人が使うシートでは、権限設定や範囲指定の不備が原因でトラブルが多発します。

ここでは、実際の失敗例と対策、さらに現場で役立つ運用のコツを紹介します。

よくある失敗とその対策

① IMPORTRANGEで「#REF!」エラーが出る

別スプレッドシートを参照する際、最も多いのが「アクセス権限がないため参照できません」というエラーです。

この原因は、反映元シートを共有していない、または「アクセスを許可」を押していないからです。

対策

- 反映元のシートを「閲覧可」または「編集可」に設定

- IMPORTRANGEを入力後、表示される「アクセスを許可」をクリックすればエラーは解消します。

② データ範囲が大きすぎて動作が重くなる

大量のデータをIMPORTRANGEで一括取得すると、「結果が大きすぎます」や「応答が遅い」といったパフォーマンス低下が発生します。

対策

- 必要な範囲だけを指定する(例:「A1:D」ではなく「A1:D1000」など)

- QUERY関数で必要な列だけを選択する

- 月別・年度別などにシートを分割して負荷を軽減する

日次で増えるデータをそのまま取り込むと重くなりやすいので、定期的なバックアップも有効です。

③ 自動反映したセルを直接編集できない

IMPORTRANGEや参照セルで取り込んだデータは「読み取り専用」のため、反映先で値を直接書き換えることはできません。

対策

- 編集が必要な場合は「値の貼り付け(Ctrl+Shift+V)」で固定化

- もしくは、編集専用シートを別に作り、参照・集約用と分ける

こうすることで、元データを保護しつつ、現場で柔軟に編集できる運用が可能になります。

④ シート名やセル指定ミスによる参照エラー

='シート名'!A1 のように参照する際、日本語名やスペースを含むシートでは ' ' で囲む必要があります。

対策

- シート名を変更しない運用ルールを作る

- どうしても変更が必要な場合は、「名前付き範囲」を設定

✅ 権限チェックリストを運用前に用意しておきましょう。

チームで使う場合、以下の3点を共有設定前にチェックするのがおすすめです。

- 反映元は「閲覧可」になっているか

- 反映先のメンバーにアクセス権限があるか

- 外部共有されていないか(セキュリティ対策)

これを定期的に確認するだけで、代替の運用トラブルを回避できます。

FAQ:スプレッドシートの別シートを自動反映

スプレッドシートの自動反映機能は、慣れればとても便利ですが、使い始めの頃は「なぜ更新されないの?」「書式も反映できないの?」といった疑問を持つ方が多いです。

ここでは、初心者から中級者までがつまずきやすい質問を厳選し、実務で即使える回答をまとめました。

- 別シートから取り込んだデータは自動でいつ更新されるの?

-

Googleスプレッドシートは、一定間隔(数分〜数時間)で自動的にデータを更新します。

ただし、手動で更新を促したい場合は、以下の方法が有効です。- IMPORTRANGEを再入力する(再計算を促す)

- 参照元のデータを編集すると即時反映される

- メニューの「データ」→「すべて再計算」を選択

なお、秒単位での更新頻度指定はできません。大規模データでは数分の遅延が発生することもあります。

- IMPORTRANGEで書式(色・罫線・フォント)も自動反映できますか?

-

IMPORTRANGEやセル参照で取り込めるのは値のみです。セルの背景色やフォント、罫線などの書式情報は引き継がれません。ただし、次のような代替方法があります。

- 条件付き書式を使って反映先でも同じルールを再現

- Apps Scriptを使い、書式コピーを自動化(上級者向け)

見た目を保ちたい場合は、「構造(データ)」と「デザイン(書式)」を分けて管理するのがおすすめです。

- 反映先で値を変更すると元データも変わりますか?

-

いいえ、IMPORTRANGEやセル参照で引き込んだデータを編集しても、元データには影響しません。反映先は「読み取り専用」の状態になっています。

もし反映先で編集を加えたい場合は、次のように対応しましょう。- コピーして「値のみ貼り付け」して編集可能にする

- 別の“入力専用”シートを作り、そこから参照を作り直す

この設計を理解しておくと、意図しない上書きやデータ破壊を防げます。

- 元データを削除したら反映先はどうなりますか?

-

元データ(参照元のセルやシート)を削除すると、反映先では

#REF!エラーが表示されます。IMPORTRANGEは「参照先が存在すること」を前提に動作するため、削除やシート名変更は注意が必要です。 - 大量データを自動反映すると動作が重くなります。改善方法は?

-

スプレッドシートの処理能力には限界があり、IMPORTRANGEで何万件ものデータを取り込むと動作が遅くなります。

改善策としては以下の方法が効果的です。- 必要な列・条件だけを取り込む(QUERY関数で抽出)

- 月単位・部署単位にシートを分割する

- 不要な関数を削除し、定期的に「値貼り付け」で固定化する

- Apps Scriptで夜間に集計処理を自動実行する

これらを組み合わせれば、処理速度を維持しながら自動反映を安定稼働させることができます。

まとめ)スプレッドシートを別シートに自動反映する方法

本記事では、スプレッドシートを別シートに自動反映する方法をお伝えしました。

要点は「同一ファイルは直接参照」「別ファイルはIMPORTRANGE」が基本です。

スプレッドシートでの「別シート自動反映」は、データ管理を効率化し、チーム全体の作業時間を大幅に削減できる強力な仕組みです。

基本の考え方はシンプルで、「同一ファイル内はセル参照」「別ファイル間はIMPORTRANGE」というルールを押さえることから始まります。

そして、運用では権限設計・範囲の最適化・テンプレ化で“壊れにくさ”と“速さ”を確保しましょう。

まずは本稿の内容をそのまま試してみて、ARRAYFORMULA関数やIMPORTRANGE関数を活用すれば、レポート作業にかかる手順が大幅に軽減しますよ。

それではまた、次の記事でお会いしましょう!

質問はコメントへ!お気軽に!

コメントはお気軽にどうぞ!